Os medicamentos injetados na veia devem ser soluções solúveis no sangue. Podem ser líquidos hiper, iso ou hipotônicos, sais orgânicos, eletrólitos, medicamentos não oleosos e não deve conter cristais visíveis em suspensão.

Deve-se preferir puncionar, inicialmente, membros superiores, evitando-se articulações. O melhor local é a face anterior do antebraço “não dominante”. Sempre iniciando do mais distal para o proximal em caso de acessos mais difíceis, para que não se inutilize um vaso sangüíneo na porção proximal, sendo que havia condições de acesso distalmente.

As indicações são:

- Necessidade de ação imediata do medicamento;

- Necessidade de injetar grandes volumes (hidratação);

- Introdução de substâncias irritantes de tecidos.

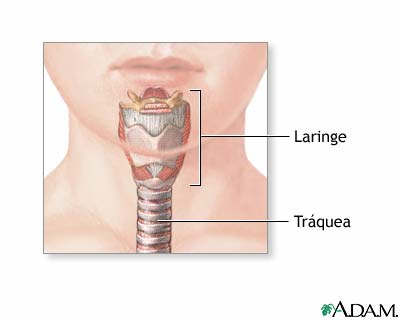

As veias da região cefálica costumam ser utilizadas em recém-natos e lactentes. As veias jugulares na região cervical são muitas vezes utilizadas em pacientes com dificuldade de acesso venoso, principalmente nas grandes emergências. Nas Unidades de Terapia Intensiva, para acesso venoso central a veia subclávia, para injeção de medicamentos, para infusão de alimentação parenteral, para acesso venoso central e para monitorização (pressão venosa central, cateter de Swan-Ganz).

Nos membros superiores utilizam-se as veias cefálica e basílica para manutenção de via venosa contínua. A veia intermediária do cotovelo é muito utilizada para coletas de sangue, para injeções únicas de medicamentos. Também podem ser utilizadas veias do dorso da mão (veias metacarpianas dorsais), tanto para injeções únicas. Embora possam ser utilizadas para manutenção de via venosa contínua, deve-se evitar.

Nos membros inferiores podem ser utilizadas as veia safena magna e tibial anterior. No dorso do pé, pode-se utilizar as veias da rede dorsal. Devem ser evitadas devido risco de flebites e embolia. São contra-indicadas em pacientes com lesões neurológicas

TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA

Reuna todo material necessário em uma bandeja:

- Medicação;

- Bolas de algodão com álcool 70%;

- Seringas com SF 0,9% para lavar o acesso caso esse for mantido salinizado;

- Agulhas de acordo com a finalidade do acesso (scalp, abocath, agulha hipodérmica...);

- Garrote;

- Esparadrapo ou micropore para fixação, se for preciso.

- Dânula ou sililar;

- Equipo e soro em caso de infusões.

Procedimento:

- Lave as mãos.

- Explique o procedimento para o paciente.

- Use luvas de procedimento (não estéril) para sua proteção.

- Apoie o membro superior em um suporte e coloque o garrote acima do local a ser puncionado (aproximadamente 4 dedos acima), para dilatar a veia.

- Solicite que o paciente feche a mão, para melhor facilitar a visualização das veias.

- Escolha a veia apalpando-as. Se estiver rígida, escolha outra.

- Faça anti-sepsia no local da punção com uma bola de algodão com álcool 70%, com movimentos de baixo para cima (sentido do retorno venoso), virando-a a cada movimento.

- Para facilitar a punção, estique a pele para fixar a veia utilizando para isso o polegar da sua mão não dominante.

- Puncione a veia com o bisel da agulha para cima (parte pontiaguda para baixo e o buraquinho da agulha pra cima!), utilizando ângulo de 15º.

- Aspire e, caso venha sangue, solte o garrote e peça para o paciente abrir a mão.

- Verifique se a agulha está corretamente inserida na veia, se existe infiltração subcutânea ao redor, se está ocorrendo hematoma, se não houve transfixação da veia.

- Após estar certo que a agulha está no interior da veia, se for apenas medicação de dose única, injete o medicamento lentamente, retirando o acesso logo em seguida, comprimindo a região com um algodão e mantendo a compressão por 30 segundos. Não reencape a agulha. Despreze o material cortante em local próprio e lave as mãos.

Se for uma punção para manutenção do acesso por mais tempo (até 3 dias) utilizando SCALP:

- A técnica de punção é igual a da punção venosa direta, todavia devemos fazer a fixação do dispositivo, utilizando a técnica que mais se adapte ao caso e local da punção;

- O espaço interno do scalp deve ser preenchido por soro ou com o sangue que reflui da veia, para poder conectar no equipo de soro. Faça a fixação do scalp com esparadrapo, previamente cortado. Certifique-se de que o scalp esta no interior da veia, descendo o frasco de soro.

- Identifique com data e numeração do catéter utilizado (algumas instituições também solicitam que seja anotado o nome do profissional que realizou a punção).

TÉCNICA DE PUNÇÃO VENOSA COM CATETER TIPO ABOCATH

A técnica de punção é igual a das anteriores, com angulação de 15o e agulha com bisel para cima.

- Ao penetrar no interior da veia, veremos que reflui sangue no dispositivo transparente (canhão) do abocath.

- Segura-se o mandril e empurra-se o cateter para o interior da veia até fique complemente introduzido.

- Retira-se o mandril, comprimindo-se a ponta do catéter, sobre a pele, impedindo ou diminuido o refluxo de sangue;

- Conecta-se ao equipo de soro através de uma torneira de 3 vias ou similar.

- Após a punção, deve ser feito o teste de refluxo, para evidenciar que realmente o cateter está no interior do vaso e, então, inicia-se o gotejamento do soro e fixação do acesso.

Veja o vídeo a seguir:

APÊNDICE

PRINCIPAIS ABREVIATURAS UTILIZADAS

ml - mililitro

cc – centímetro cúbico

g - grama

µg ou mcg – micrograma

gt – gota

mgt – microgota

UI – unidade internacional

1 mililitro (ml) = 20 gotas (gts)

1 gota (gt) = 3 microgotas (mgts)

1 mililitro (ml) = 20 gotas (gts) = 60 microgotas (mgts)

Veja também:

ESCOLHA DA VEIA E DO CATÉTER

TIPOS DE DISPOSITIVOS INTRAVENOSOS

TIPOS DE SOLUÇÕES INTRAVENOSAS E COMPLICAÇÕES DO PROCEDIMENTO

TIPOS DE INFUSÃO E PERMEABILIDADE DO CATÉTER

INFUSÃO DE SOROS